儒家学说与气功学的关系,你知道吗?

在中国漫长的封建社会史上,儒家是长期占统治地位的一种学术思想。考察儒家学说和气功学的关系,阐明儒家气功的特色,无论对全面认识气功,还是对发展当代气功,都有重大意义。

儒家学派的创始人是孔丘(字仲尼,公元前551-479年),鲁国人,是我国古代伟大的思想家和教育家。相传他有弟子三千,而贤者七十有二。教学生的课程有六门,即《易》《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》。孔子一生,“信而好古,述而不作”,故无著作流传于世。《论语》一书是他的弟子们关于他的言行的记录。

到战国时代,儒分八家。其中以子思、孟轲一脉和孙氏(荀子)一派对后世影响最大。子思是孔子的孙子,据《史记·孔子世家》记载:“子思作《中庸》”。孟轲是邹国人,他发展了子思的思想,《孟子》一书反映了他的学术思想。荀卿宗于儒家,但汲取了道家和法家等诸家之长,是先秦儒家的集大成者,有《荀子》一书传世。另外,还有一本后世儒家必读的经典叫《大学》,它是《礼记》中的一篇。《礼记》一书反映了先秦儒家思想。下面我们从儒家的这几部经典著作出发,来考察先秦儒家学说与气功的关系。

一、“治学”、“修身”和“用世”三者的统一

提到儒家和气功,人们心中不免有一个问号:儒家有气功吗?有人认为,儒家历来重于伦理道德和社会政治,因而儒家的正心、诚意等说法,皆属治世、用世的范畴,原无气功含义。若作气功理解儒家思想体现,那是后世人加上去的。确实,儒家的宗旨是用世、治世,而治世的基础是修身,故说儒家的修身属于治世的范畴,那是不错的。但若说原无气功含义,那就错了。这实际上是把气功和治世、用世对立起来了,这无异于说气功是出世的东西,因而是仙佛二门的专利,这是不正确的。如前所述,道家气功也是和它的社会实践、治世、用世统一的。只不过儒家更为强调这一点罢了。儒家四书之一的《大学》对此作了系统的论述。翻开《大学》,第一句话就是:“大学之道,在明明德,在亲(新)民,在止于至善。”开宗明义,提出了儒家治学的三项基本原则(三纲)。进而又阐述了实现这三项原则的八个要素(八目):“格物”、“致知”、“诚意”、“正心”、“修身”、“齐家”、“治国”、“平天下”。这八个要素里,修身是根本,它贯穿于“八目”之中。

怎样“修身”呢?《大学》说:“欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意。”何谓“正心”?《大学》里有一段说明,它说:

“身有所忿懥(zhì),则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。”

可见得其正者,中庸之道也。所以,“正心”就是“执中”,就是时刻使自己的心情处于中和的状态。而要做到这一点,就要在“慎独”上下功夫,这是意诚的体现,所谓“诚于中,形于外,故君子慎其独也”。另外,《中庸》明确地指出:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。”这前一句话是练功者宁静时的精神状态的境界,后一句是待人接物时的心平气和的境界。若仍谓此不是气功,可乎?当然若站在周天功立场上,这当然是不符合“正宗”要求的,也算不上是气功。

至于“治学”和“修身”的关系,《大学》强调了前者对于后者的作用,认为“欲诚其意者,先致其知,致知在格物。”实际上二者是辩证的统一,是不能截然分开的。《中庸》就曾指出“治学”和“修身”之间就有“自明诚”和“自诚明”之别,“自诚明,谓之性”,“自明诚,谓之教”。前者说的是由“修此”而“知彼”,后者说的是由“知彼”而“修此”。《大学》讲的是儒家治学之道,强调的是教,是“自明诚”的过程。而实际上“修身”和“治学”是“自诚明”和“自明诚”交互促进的过程。

关于“修身”和“用世”的关系,《大学》说:“身修而后家齐儒家思想体现,家齐而后国治,国治而后天下平。”可见“修身”是“用世”的基础。但这只是一个方面,另一方面,“用世”和“修身”的继续,或者说“用世”中的“修身”是“修身”的一个飞跃。如何在“用世”的实践中“修身”呢?关键在于一个“止”字,《大学》说:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”这里的“止”和气功学里的“止念”本质和功效上是一致的,“止”的结果都是获得精神状态的“定”和“静”。所不同的是,后世道家(道教)气功止于身(如《太平经》所说的“七正”),佛家止于境(“心住一境”),而儒家则要求止于事,按《大学》的说法,就是“止于至善”,即无论办什么事,遇到什么情况儒家学说与气功学的关系,你知道吗?,都要把自己的“心”止于至善之境。那么何谓至善之境呢?《礼记·礼运》说得好,“大道之行也,天下为公”。至善之境即在于一个“公”字。人们在自己的社会实践中,若能将自己的心意止于“公”字,那么他就进入了天人合一的高级境界了。

关于修身和用世的统一,《吕氏春秋》里还有两段精采的文字。

《贵生》说:“道之真以持身,其余绪以为国家……由此观之,帝王之功,圣人之余事也。”《先己》中说:“汤问于伊尹曰:欲取天下若何?伊尹对曰:欲取天下,天下不可取。可取,身将先取。凡事之本,必先治身。啬其大宝,用其新,弃其陈,腠理遂通,精气日新,邪气尽去,及其天年……昔者圣王先成其身而天下成,治其身而天下治。”

这两段话,前者是道家的说法,修真持身而成圣为本,帝王功业为余绪;后者则富于儒家色彩,圣王并重,但强调要“成其身”而后才能实现“天下成”。无论是儒家还是道家,在治世问题上,“内圣外王”的实质是一样的,不过各有侧重而已。儒家强调修身是治世的前提;而道家的重点则在于:只要你修身有成,干什么事都能成功,连帝王之功业,亦不过是圣人之余事。

二、以“礼”制心--儒家气功的特色

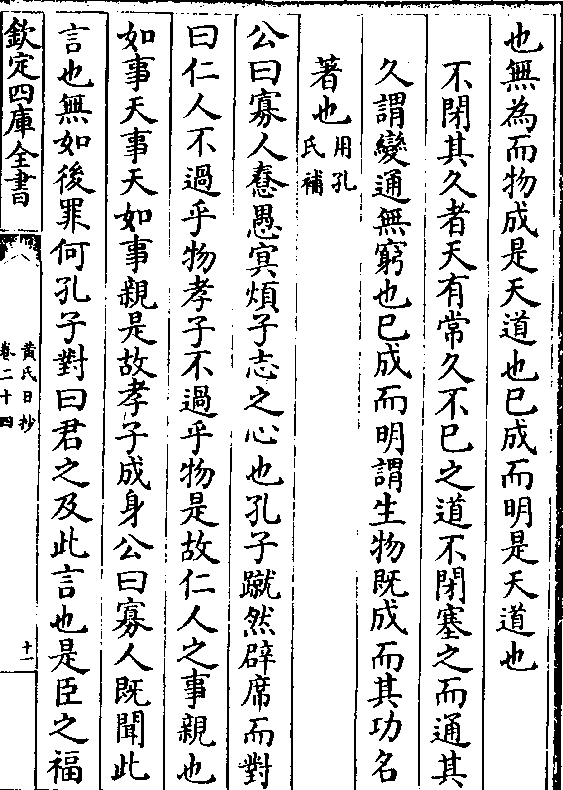

孔子学说的一个重要渊源是《书》。尽管现存《尚书》真伪并存,它仍然反映了古《尚书》的一些基本思想。《尚书。大禹谟一》里有一段话:“人心惟危,道心惟微。惟精惟一,允执厥中。”按宋儒的说法,这是尧、舜、禹、汤一脉相传的治国之道,也是用以修身成圣的“圣人心法”。而历代气功界则推崇它是我国最古老的气功要诀,称之谓“十六字真言”(或谓《尚书》系后人伪托,需知《荀子》中亦有此文)。这里,头两句区分“道心”和“人心”,而“惟精”、“惟一”和“执中”则是修炼“人心”儒家学说与气功学的关系,你知道吗?,使之合乎“道心”的要旨。其中最根本的是“执中”。而“执中”正是儒家修身处事的基本准则。孔子就说过:“中庸之为德也,其至矣乎?”(《论语·雍也》)可见他对于“中道”的推崇。

怎样才能“执中”呢?《论语·子罕》曰:“子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。”四者之中,“毋我”是关键。不仅在内省修身的过程中要“毋我”,在格物致知的过程要“毋我”,而且在日常生活和社会实践中也要“毋我”。而要做到这一点,就要事事、时时、处处强调“克己复礼”。这就是说,在社会实践中要注意用“礼”来克制“人心”(私欲)儒家思想体现,即“以礼制心”《尚书·促虺之诰》。何谓“礼”?《荀子·礼论》说得很明白,“礼”之所以起,在于“人生而有欲,欲而不得,则不能无求。求而无度量分界,则不能不争;争则乱,乱则穷。”故“制礼义以分之,以养人欲,给人之求。”可见,“礼”是人对欲的约束,是维系人类群体生活的稳定的必要条件(而离开了群体,人作为自然界的一员,其生存竞争能力是十分微弱的),是秩序。以“礼”来克制自身也是人作为个体自身修养的需要。因此孔子称这种精神境界为“仁”,而“仁”是孔子儒学的核心。诚然,孔子提倡的“礼”有其时代的记印和社会内容。实际上任何时代、任何社会都有它的特定的礼。因此,从气功学来看,不论什么时代,如果人们都能以代表当代历史需要的“礼”作为行为的规范,来制己之心,陶冶性情,修养心身,那就是一种很有效的气功实践。对此,孔子看得很清楚的。他说:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。”(《论语·雍也》)意思是说,仁者事事以礼制心,克己行礼,故心静,静如山,因此仁者长寿。所以,从孔子儒学来看,“仁”不仅仅是一种高尚的道德,而且是一种很高的气功境界。

三、“存心”、“养性”--思孟学派的修身之道

思孟学派认为,人的生命是“心”、“气”、“体”的统一。孟子说:“心之官则思。”可见“心”是思虑志意之所出。他又说:“夫志,气之帅也;气,体之充也。夫志,至焉;气,次焉。”(《孟子·公孙丑》)也就是说,“心”和身通过气的作用而形成一个整体,而以“心”为主导。心意和气之间有着密切的关系。他说:“志一,则动气;气一,则动志。”因此,修身之道,需从二途下手,一曰养心,二曰养气。另一方面,思孟认为人之生命受之于“天”,这个“天”,似乎类似于老子的“道”。“天”与人的关系体现为“性”。《中庸》说:“天命之谓性,率性之谓道”。“性”,是气功学里的一个重要概念。据此,“性”是“天”赋予人的本性,因而也是“道”(老子的“道”)的属性,类似于老子所说的“德”。凡事循“性”而行,就符合天赋予人的生命运动的根本规律,这就是《中庸》里所说的道。而“天”赋予人的“性”是和人的“心”的活动密切相关的。因此,修身之要就是按照这种道的要求(率性)进行心性的修养。

不同于道家,思孟认为“天”赋予人的本性是“诚”。因此人若能时时、处处、事事“思诚”,那么就体现了“天”赋予人的本性,就能使自己达到一种称之谓“中和”的高级的生命运动状态。何谓“中和”呢?曰:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。”由此看来,以“诚意”、“正心”、“养气”、“率性”为纲,以“致中和”而“事天”、“立命”为目标,是儒家思孟学派修身之道。而这里又有“自明诚”和“自诚明”的区别,按《中庸》的说明:“自诚明,谓之性;自明诚,谓之教”。这和佛家的“定”和“慧”之间的关系有点类似。对于修身而言,二者不可或缺。

既然“正心”、“诚意”是这种修身方法的首,思孟就特别强调“内省”的功夫,这就是《中庸》和《大学》里一再论述的“慎独”。所谓“慎独”,是一种内向的修养功夫,就是时时、处处、事事检点自己的思想、行为、情绪是否合乎“中和”的要求,是否合于“礼”(即“节”)。从气功学观点来看,这与佛家的禅定很相似。只不过佛家禅定是以佛教教义来进行“思维修”;而思孟的“慎独”是按儒家的准则来进行“内省”,而且不仅无事时要“内省”,做事时也要如此。所不同的是他们没有规定一种静坐形式。

至于怎样内向性地做功夫,怎样才能“尽其心,而知其性”,孟子提出了两类方法。一类属于日常生活中的修养功夫,这就是要“不愿乎其外”(《中庸》),要在任何社会环境下都“不动心”,“不失赤子之心”(《孟子。公孙丑》)。而做到这一点的前提是“寡欲”,这和老子、管子的说法相似。《孟子·尽心下》说:“养心莫善于寡欲。其为人也寡欲,虽有不存焉者,寡矣;其为人也多欲,虽有存焉者,寡矣。”“寡欲”才能“不动心”,才能任何时候都不失“赤子之心”。另一类可称为内观养心养气的功夫,就是如何通过内省使人所固有的善性得到充分的发展,以达到“至诚如神”、“天人合一”的地步。孟子把它分为两个阶段,第一阶段是“求放心”(养心)、“存夜气”(养气)(《孟子·告子上》)。“求放心”,就是把为外物所迷惑的“心”收拾起来,使之趋于纯一,其要在“专心致志”。而所谓“夜气”,就是“平旦之气”,即人自夜至平旦(拂晓)尚未与外界事物接触时的清明宁静之气。这种清明之气的积累,就可以“动志”,就可以使自己纯良的天性得到充分的修养。第二阶段是“思诚”(养心)和“养浩然之气”(养气)。《孟子·离娄下》曰:“思诚者人之道也。”所以通过“思诚”,可以“明性”而“知天”。至于“浩然之气”,孟子说:“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。”(《孟子·公孙丑上》)养浩然之气就能达于“至诚”。而“唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”(《中庸》)这就达到了天人合一的地步。在整个内观修养过程中,都要注意“心勿忘,勿助长”(《孟子·公孙丑》),即不要追求,要适中、要顺其自然,但又不要忘记自身的目标。切忌“揠苗助长”。

总之,在内观修养和社会实践中,“存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身心以之,所以立命也。”《孟子·尽心上》就是儒家思孟学派修身之要。

四、“治气养心”--荀子的“扁(遍)善之度”

荀子认为,在人的生命运动过程中,“神”和“气”起着关键作用,故曰:“心者,形之君也,而神明之主也。”所以,荀子的修身特别强调治气养心,他把“治气养心”和“治学处世”结合起来,称为“扁(遍)善之度”。他说:“以治气养生,则后彭祖;以修身自名,则配尧舜。”这句话概括说明了先秦儒家对气功实践效果的认识。怎样“治气养心”呢?荀子将它分为两个阶段。第一阶段是对治习性,陶冶性情。具体方法则因人而异。《荀子。修身》曰:

“血气刚强,则柔之以调和;知虑渐深,则一之以易良;勇毅猛戾,则辅之以道顺;齐给便利,则节之以动止;狭隘褊小,则廓之以广大;卑湿重迟贪利,则抗之以高志;庸众驽散,则劫之以师友;怠慢僄弃,则炤之以祸灾;愚款端悫,则合之以礼乐,通之以思索。”

这一大段话的意思就是说要针对各人性情上的弱点,在日常生活中反其道而治之,这样日复一日,跬步不休,陶冶性情,就能改善自身先天的禀赋,达到养心治气的目的。这和佛家气功的第一步--“对治”颇为相似。

第二阶段是在陶冶性情的基础上作进一步的修养。其要旨有三:曰礼,曰一,曰诚。《荀子。修身》曰:“凡治气、养心之术,莫径由礼,莫要得师,莫神一好。”这里提到了“礼”和“一”,而“诚”则是前提。他说:

“君子养心莫善于诚,致诚则无它事矣。唯仁之为守,唯义之为行。诚心守仁则形,形则神,神则能化矣;诚心行义则理,理则明,明则能变矣。变化代兴,谓之天德。”(《荀子。不荀》)

以“诚”为修身第一要义,在这一点上荀子和孟子是一致的。怎样才算“唯仁是守”“唯义是行”呢?其标准是“礼”。所以他说:“礼,信是也。凡用血气、志意、知虑,由礼则治通,不由礼则悖乱提僈;饮食,衣服、居处、动静,由礼则和节,不由礼则触陷生疾。”《荀子。修身》若在日常生活中不忘“守仁”、“守义”,处处“以礼制心”,那么“心”就能达到这样一种境界:

“使目非是无欲见也,使耳非是无欲闻也,使口非是无欲言也,使心非是无欲虑也…是故权利不能倾也,群众不能移也,天下不能荡也。生乎由是,死乎由是,夫是之谓德操。德操然后能定,能定然后能应。能定能应,夫是之谓成人。”(《荀子。劝学》)

这是何等精彩的一段论述啊!孔子在论“仁”时说:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,“己所不欲,勿施于人”。认为能做到这些就体现了“仁”。荀子的“唯仁是守”继承了孔子的这一观点,而且发展了它。他要求通过日常生活中“以礼制心”的养心功夫,达到“目非是无欲见”、“耳非是无欲闻”、“口非是无欲言”、“心非是无欲虑”的境界,这是由有为(“勿”)而无为(“无欲”)的飞跃,是由必然王国进入自由王国的突变。进而则外生死而入于“定”,由“定”而后能自由地“应”(应对日常事务),这是由无为而至无不为的一种境地。

如果说:“莫径由礼”、“唯仁是守”、“唯义是行”是在社会实践中的修身方法,那么在内省以求知、修身的过程中,荀子的养心治气之法的要旨就在于“一”,在于“虚一而静”。他说:

“心未尝不藏也,然而有所谓虚;心未尝不满也,然而有所谓一;心未尝不动也,然而有所谓静……虚一而静,谓之大清明。”(《荀子。解蔽》)

而达于虚静、达于“大清明”境界的径路在于心结于“一”。为了阐明“一”的重要性,他在《劝学》里引用了《诗经·曹风·鸤鸠》里的一节诗文:“鸤鸠在桑,其子七兮;淑人君子,其仪一兮。其仪一兮,心如结兮。”结论是:“故君子结于一也”。这一点,和《管子·心术》中的论述十分一致。

综言之,先秦儒家的修身就是他们的气功实践,而修身是先秦儒学的核心。孔、孟、荀三家的修身之道有所不同,但其共同特点是:修身、治学和用世三者之间的密切结合。至于儒家气功的宇宙观和方法论基础,则来自《易》。大家知道,《易》是孔门六艺之首,可见孔子对于《易》的重视。《史记·孔子世家》也说:“孔子晚而喜《易》”,曾对周易作过整理。而“子不语怪、力、乱、神”(《论语》),孔子对《易》的推崇,不在于它的卜筮之辞,而在于《易》的思想内涵。可以说《易》所体现的宇宙观和方法论,以及它所独具的种种认识事物的模型,就是先秦儒学的宇宙观和方法论基础。据此,儒家气功学有其独特而又完整的理论体系,它是儒学家说的一个重要组成部分。不仅如此,儒家诸子修身治学的态度,也足以为古今练功者的师表。《荀子·劝学》里有这样一段话,说:

“积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,而上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪(足)而二螯,非蛇、蟺之穴无可寄托者,用心躁也。是故无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。”

无论是治学从事,还是修身练功,这一段话都应该是我们的座右铭!那么,当代气功的发展能否从儒家修身之道里面得到一些有益的启迪呢?回答是肯定的。先秦儒家的气功告诉我们:

1、练气功并非一定要离群索居,脱离尘世,完全可以把练功和我们的工作、学习以及日常生活结合起来。

2、气功并不神秘。把气功实践和社会主义精神文明的建设有机地结合起来,既有益于社会的安定团结,亦有利于气功的现代化。

附:儒学的宗教化以及儒学的复苏

为了适应封建王朝的政治需要,从西汉董仲舒开始,对先秦儒家学说进行了全面的改造,使之神秘化、宗教化。这里,最为关键的是把先秦儒家的天人整体观改造为目的论的天人感应说。董仲舒说:“天者,百神之君也,王者之所最尊也。”(《春秋繁露郊义》)自然的天被人格化为有意志的“百神之君”的天了,而天地万物都是按“天意”、“天志”而生成的,故曰:“天地之精所以生物者,莫贵于人”;而“天地之生万物也”,目的在于“以养人”(《人副天数》)。这样,本来是宇宙万物中平等一员的“人”,根据“天”的意志,成了宇宙万物的“中心”了。既然天地万物是分等级的,人为至贵,那么,人分等级,王者至尊,也是“天”的意志的体现。故“人为万物之灵”是宾,“君权神(天)授”才是天人感应论的主旨之所在。实际上,对于“天”的神化和膜拜,只不过是夏、商、西周时代对于“天帝”和祖宗神的迷信、崇拜的继续。随着天人整体观蜕化为以君权神授为其中心的目的论的天人感应论,以天人整体观为基础、以“礼”、“乐”为径路的先秦儒家的修身之道,也失去了他的活的本质而成为徒具躯壳的僵尸,“礼”、“乐”也沦为一种宗教仪式。如前所述,自然的人格化是一切宗教的共性,故“天”的神化梅花易数,和以“天人感应论”取代“天人整体观”是作为一个学派的先秦儒家异化而沦为宗教儒学(神学)的标志。这也是先秦儒家和后世儒家的根本不同之处。

两汉宗教儒学的另一特色:“谶记”和“纬书”的流行。“谶”是“诡为隐语,预决吉凶”,和两汉的神仙方术一起流行,又称“符命”;而“纬书”则是用宗教神学的观点对儒家经典如《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》等进行解释,假托神意,穿凿附会,把经学神学化。由东汉章帝主持并由班固整理编写的《白虎通德论》,是两汉宗教儒学的集大成者。它不仅将“谶记”和“纬书”融入儒家经典之中,在经学神学化的同时,使神学经学化;而且以君权和神权(君权神授)为核心,把先秦儒学的学说绝对化、封建化。比如,作为封建伦理规范的最高准则的“三纲”之说,即所谓“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,并不见于先秦儒家经典,而是由《白虎通德论》明确提出的。

总之,儒学的宗教化、神学化始于董仲舒,而成于《白虎通德论》。不同于佛教、道教,作为一种宗教的儒学(两汉儒学)完全是为封建君权服务的,是君权和神权两位一体的奴婢。在宗教儒学里,修身蜕化为宗教礼拜,蜕化为登龙术,完全失去了它的本旨。从气功学的观点来看,把“天人整体观”和宗教儒学的目的论的“天人感应论”区别开来,是极其必要的,这实质上就是要把科学(气功科学)和迷信(封建迷信)区分开来。这正是我们讨论这一段历史的目的。

古文运动——儒家学术思想的复苏

自两晋、南北朝到隋唐,佛教的盛行和道教的流传,给两汉以来的经院儒学以巨大的冲击,其结果是促使它从经院神学的桎梏中挣脱出来,恢复(部分地)先秦儒家的学术传统,从正、反两方面吸取佛家和道教的思想,使两汉以来日趋僵化的儒学得以复苏。唐宋之际的古文运动与儒学的复苏是互为表里的。

支付宝扫一扫

微信扫一扫