梁漱溟先生的佛教修持做一些史料的梳理和介绍

本文选自《梁漱溟先生纪念文集》,中国工人出版社,2003年第二版。

自二十世纪八十年代以后,世人对梁漱溟先生的思想和社会活动的研究不断深入。他的平生行谊也逐渐为大众了解。我们现在都知道他不但是一个著名的儒者,而且是一个佛教信徒。从《梁漱溟全集》中我们可以知道他在青年时代确立了佛教信仰,并且以佛学研究受知于蔡元培先生,担任了北大的讲席。九十年代以来,关于他和佛学的关系的文字也有一些[1],但是总嫌讨论得不够。笔者拙于佛学研究,于此仅就梁先生的佛教修持做一些史料的梳理和介绍,希望能引起世人的注意和进一步研究。

[1] 比较集中讨论梁漱溟和佛教的关系的文章有冯兆基和白吉庵先生的《梁漱溟佛儒思想探索》(香港大学《东方文化》,1996年第2期)。北京大学的王守常教授很早就注意到梁漱溟日记中修佛的记录,见他未发表的《梁漱溟对佛教的理解》。

一、梁漱溟修佛的经历

(欧阳渐,字竟无,近代著名佛学居士。)

《梁漱溟全集》的出版使我们有了较多的材料了解梁先生和佛教的关系。这些材料一部分是他的研究著作如《究元决疑论》、《唯识述义》和《儒佛异同论》,另一部分是他的回忆性文字,还有一部分是他的书信和日记。梁漱溟在十七岁的时候就有了出世的想法,1912年开始读佛经,1913年在西安开始素食。这时他归依佛教的愿望十分强烈。在1914年他写给张耀曾的信里表现得很明显。他曾经前往衡山想出家为僧。即使在北大教书期间他仍然和北京的佛庙保持着联系,曾经在西郊极乐寺和摩诃庵静养。他在晚年曾经回忆了这期间的概况[2]。我们可以知道他和欧阳竟无的交往,更知道他曾经在极乐寺住过40多天。1924年辞去北大教职以后佛家思想和道家思想的区别,他有很长时间是从事社会活动,如私人讲学、乡村建设、参与国家政务,修佛的记录中断了二十多年。在山东邹平期间,他也发表过一次题为“用出家的精神做乡村建设”的讲演,但是他本人的修行如何,我们不能得知。梁漱溟日记的发表使我们知道他第二个时期的修佛是从1947年开始的。发表的日记始于1932年。1932年至1938年的日记甚为简略。1939年至1946年的日记不完整。我不能断言他二十多年间绝无修佛经历,但是目前没有史料做证。1946年末国共和谈破裂以后,他回到重庆北碚办学。1947年的日记并不完整,只有二、三、四三个月的六条日记,却都是关于静修的。他在这时结识了汉密师傅能海。这个友谊保持了很久。1947年的日记说明梁先生在退出社会活动以后的重要生活内容是修佛,虽然我们没有完整的日记做证。梁先生在重庆期间的修佛记录非常重要。他在这期间礼拜西藏佛教噶举派贡嘎呼图克图为师[3],受灌顶礼。灌顶礼是入教仪式。所以,梁先生成为了一名藏传佛教的信徒。尽管他本人可能并不执著于宗派的分野,但是密教修行成了他此后个人修行的重要内容。1949年8月,梁先生偕同罗庸、谢无量等友人在北碚的缙云山顶缙云寺闭关修佛,由8月4日开始,至9月9日下山。这期间修习的是贡嘎上师所传的密宗佛法。

(能海法师,是民国时代在汉地弘传密教的代表人物。)

[2]见白吉庵《物来顺应》(山西人民出版社,1997年)。

[3]梁先生礼拜贡嘎上师的时间最可靠的记录见于后面说的那个笔记本,为“卅八年夏历五月上二日”,大约是阳历六月初。

1950年初梁先生来到北京以后似乎又中断了他的佛教修行。五十年代初期,梁先生除了参与政协的活动以外佛家思想和道家思想的区别,主要是读书写作,总结个人对于中国社会改造的思想,写出了《中国建国之路》等著作。他个人的修行一度以儒家为主,这是因为他参与了好友伍庸伯先生的私人讲学活动。1950年以后的日记也有中断之处,如1955年的日记没有保留下来,但是保存下来的是比较详细的。在1956年4月以前的日记里没有见到修佛的记录。有研究佛理的文字,不多见。本文所说佛教修行指在日常生活中持守佛戒或做佛教的功课。梁先生的修佛一度和他的静修治疗失眠有联系。五十年代初期他也有静修的记录梁漱溟先生的佛教修持做一些史料的梳理和介绍,但是没有佛教功课的记录。1956年4月13日,他请友人夏溥斋为他诵咒。此后的日记反映出1956年是他集中修佛的又一个重要时期,持续了半年有余。这期间的重要事件是8月份和友人在北京郊区八大处静修。8月8日上山,25日下山,以上是梁先生佛教修持的第三个时期。

(夏莲居居士(1884--1965),本名夏继泉,字溥斋,号渠园。)

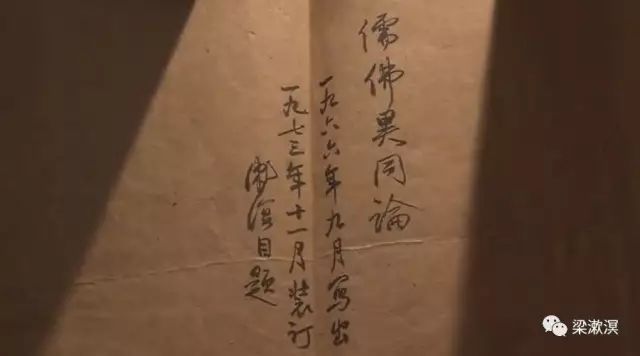

1966年,文化大革命开始。8月24日,红卫兵来梁宅抄家,并现场批斗梁先生夫妇。梁先生被迫蜗居小南屋,席地而睡。日间则监督劳动改造。入秋渐凉,抄去了衣服不能归还。梁先生只好将毛巾缝在内裤上御寒。梁先生的日记记录了这段日子里的生活实况。我们从中看到佛教信仰给他的力量。9月16日记录了他体认佛教六般若波罗密所作的偈语。在这种艰难的环境下,他于9月6日开始写作《儒佛异同论》。这段时期的日记很少有佛教功课的记录,但是我们可以把《儒佛异同论》看作他修持佛教的义理表达。1977年末以后的日记又有较为集中的修佛记录,大约持续到1979年初期。1979年8月,梁先生的夫人去世,梁先生连续几天念诵地藏经。这以后的日记中不再有修佛记录。梁漱溟的日记止于1981年5月。

(儒佛异同论原始稿。)

笔者以上只是根据日记了解梁先生修持佛学的经历,特别是他在戒定方面的修持。肯定还有些经历没有写在日记里,所以不能断言没有记录的那些时间就绝对没有修佛。在日记当中更多见的是他阅读佛典的记载。这些属于慧解的经验当然也是修佛的史实。可以说,在梁先生退出民盟的政治事务以后,修持佛学是他日常生活中的重要内容,而且是他晚年最重要的生活内容。我们可以在日记和通信中看到他常常和友人讨论佛理,并指导亲友一起修持经咒。在《东西文化及其哲学》后叙中他曾经说过他自己最向往的是做佛家生活,由于中国乃至世界正处在儒家思想大行其道的时代,故不得已而出来带领大家做儒家的生活。这是他走进社会活动的根本原因。私人讲学、乡村建设乃至参与国家大政都并非他本人最需要的。当他退出社会活动以后,也就自然转到了自己最愿意追求的佛家生活,而且我们看到了,他是一个在日常生活中身体力行的佛教信徒。

二、梁漱溟佛教修行的内容

(贡噶活佛生于1893年,是康藏著名的白教大德。)

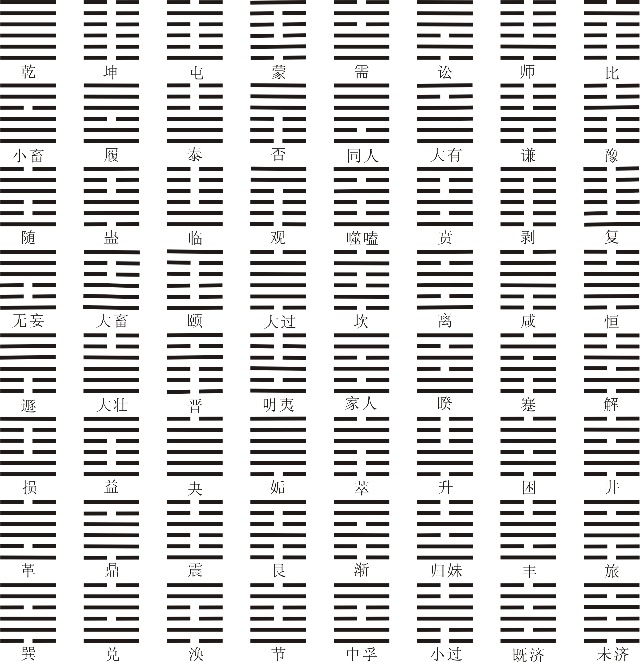

梁先生青年时代的修佛记录保留甚少。我们只能从其回忆中见到他持戒的经历。他当然有静定的工夫,由他曾经静养于佛寺可见一斑。这一时期的修持均为显教。他接触密宗应该是在1949年礼拜贡嘎上师开始的。他1984年给友人的信里回忆说:他当时领受了无相大手印,“接受灌顶,当下如饮醍醐,得未曾有”。这个机缘决定了他四十年代至五十年代的修持以密宗工夫为主。在1949年8月的日记里提到的功法和经典有:百子明,护法咒,亥母,四部宗见,金刚萨埵,四加行,十七字咒,达摩十二手,普贤行愿品,亥母轮,龙树发菩提心论。1956年日记中又有准提咒,数息观法,大般若经,观音咒,法句经,解脱道论,十住毗婆娑论,菩提资粮论,黄檗传信法要,法蕴足论,出曜经,指月录,百丈语录。在梁漱溟先生留下的笔记本当中,有一个本子显然是梁先生平时修习用的[4]。现在我把它的内容列在下面:发愿文,心经,《楞严经》摘抄,《白玉蟾集》摘抄,四皈依真言,百字明(简单),供曼达(诸宝坛城),莲华祖师根本咒,嘎嘛巴祖师心咒,上师心咒,观音菩萨心咒,圣救度佛母咒,金刚亥母密修咒[5],护法善事金刚咒,百字明汉译,观世音菩萨大悲陀罗尼经,观空咒,大善解功德主,贡噶上师椎击三要诀撮要,恒河大手印直讲,六祖坛经,三祖僧璨大师信心铭,抄张三丰集,陈健民先生答友人书,圆明居士真心铭。大部分内容是密宗的。

[4] 《梁漱溟先生手迹选》(2002年,国际文化出版公司出版),收入了这个笔记本的两幅书影,为《心经》和《六祖坛经》。

[5] 由四皈依真言至此为一组,前面有小题目:“贡嘎呼图克图传授,卅八年夏历五月上二日”。

梁先生礼拜的贡嘎上师是二十世纪藏传佛教噶举派(白教)的著名高僧。他给梁漱溟施行的灌顶礼是密宗的入门仪式。据说灌顶礼有多种,最简单的是结缘灌顶,只能传授一咒一印。梁先生接受的灌顶礼属于哪一种,我无从知晓,但是由日记中可知他得授的法要并不仅仅是一咒一印。

笔者不谙佛法,参考了几种有关著作,对梁先生的修持有了初步的了解。行内人由以上名目可能已经看出有重复或包容关系,如金刚萨埵是四加行的一部分。四加行是一般初入密宗门槛的人必修的科目。梁先生笔记本的前三项可以认定就是四加行的前三项。四加行的第一项是念诵“四归依”偈颂十万遍,表示归依上师和三宝,发菩提心。梁先生笔记本的第一项就是四句偈颂。四加行的第二项是修习金刚萨埵真言,想象金刚萨埵菩萨在自己头顶上,修习者要念诵咒语,就是梁先生笔记中的《百字明》。笔记本里有简单的六字音咒,也有一百一十七字的汉译本,当是全文。四加行的第三项是供曼达十万遍。陈兵《佛教气功百问》[6]中说是在盘子里放七宝或大米,结印诵咒语。梁先生笔记中有咒语,题目后注明曼达是“诸宝坛城”。这是源自印度的修行方式。梁先生是否真的在修行时制作了这样的坛城,有待亲友证实。据陈兵说,四加行的第四项修持是“修上师相应法十万遍,观想上师”,诵礼赞,叩头行礼。我以为这是和上师感通,进而和神感通。梁先生笔记在供曼达之后有几条咒语。我不知是否与此有关。

[6] 中国建设出版社1989年出版。

梁先生修持的大手印是密宗功法。但是,李冀诚和许得存的《西藏佛教诸派宗义》[7]说噶举派的大手印有显密两种。不知道梁先生所受是否有区别。《西藏佛教诸派宗义》说密宗大手印的修风息,修风脉。梁先生日记中没有这些内容的讨论。笔记中有《贡嘎上师恒河大手印直讲》,但是我无从知道他如何将这些文字落实到身体的修炼上。陈兵《佛教气功百问》中有贡嘎《恒河大手印直讲》引文,不见于梁先生笔记本,或是不同传本[8]。陈兵把《恒河大手印直讲》中说的光明大手印称为顿入法,不需要以气功修炼为基础。陈兵引用贡嘎《椎击三要诀》描述了顿入法,可见也是有修持手续的,只是不做调整气息的工夫。陈兵引用的不见于梁先生笔记本的一段《恒河大手印直讲》文字中又出现了“欲乐定重在气功”的话,则大手印并不排斥气功。笔者于此依违不定,无意辨别梁先生修持之渐顿,只是揣测梁先生于这些工夫并非仅仅作观解,而是有修行手续的。梁先生日记中没有恒河大手印的话,而有“无相大手印”的名目,有待专家辨别。

[7] 见该书第55页(今日中国出版社1995年出版)。

[8] 《西藏佛教诸派宗义》中列有贡嘎上师传授或创作的大手印讲义多种,不见有《恒河大手印》名目。陈兵所引贡嘎《椎击三要诀》偈颂与梁先生笔记也有个别字不同,故不排除贡嘎上师讲说的著作有不同文本传世。

梁先生笔记中有金刚亥母密修咒,应该是日记所说的亥母的内容。《西藏佛教诸派宗义》列有贡嘎传授的《大手印加行所摄上师相应金刚亥母合修念诵略轨》,可知梁先生所修金刚亥母有是和大手印有关的修行。梁先生1949年日记也提及“试由亥母入大手印”。

经过这样的梳理,我们可以知道梁先生所修的佛法主要是白教一派的四加行和大手印。笔者未能辩认的功法尚有多种。

三、出入三教

自《东西文化及其哲学》发表以来,梁先生一直被看作是儒家。世人的了解多来自其理论的论述。梁先生的一生是知行合一的。他不仅研究儒家的理论,更在日常生活中做儒家的工夫,从实践中体会儒家的精神境界。我在《极高明而道中庸》[9]一文当中做了一些介绍。在梁先生的日记里这些记录有很多。五十年代初期的记录生动地反映了梁先生修持儒家工夫的经历。我们会看到他如何体会宋儒的“涵养须用敬”。

[9] 收入张世林编辑的《学林往事》(北京朝华出版社2000年出版)。

相对地说,梁先生对道家的思想讨论得不多。他曾经谈到佛家和道家都是从生理身体入手理解生命[10]。他在实际生活中接触道家工夫也不如对儒家和佛家那样有深的体会,虽然他有很长的太极拳的练习历史。我们在日记里会见到。他的笔记本里摘抄《张三丰集》的内容是关于静修的。1956年的修行是佛道融合的。5月的日记里说开始晓得守丹田是怎么回事。那时他在北戴河疗养院静修,辅导人员给他指导的是道家工夫。他后来回忆说当时他不适应这种工夫,因为和佛家不一样。他那一年又请教以《因是子静坐法》闻名于世的蒋维乔。梁先生的《究元决疑论》的发表就和他有关系,但是我不知道梁先生早年是否对蒋维乔的修炼有兴趣。《因是子静坐法》是蒋维乔的成名作,并且是道家工夫。梁先生1956年从蒋维乔学习的是他后发展的“六妙法门”[11]。据说这种工夫属于佛家,我不知确否。我们可以从日记中看到梁先生在八大处修习六妙法门的详细情况。但是,在八大处期间梁漱溟先生的佛教修持做一些史料的梳理和介绍,梁先生仍然还在体会道家的工夫。他在日记里写道:“于意守丹田中造于无意识之境,得未曾有”。我认为梁先生对道家的研究并不如他对儒教和佛教那样在理论上有很多阐发,而是偏重于从身体生理方面去体会,虽然这种体会或者不够深入,或者他记录下来的少。我们可以说梁先生是个儒教的信徒,同时又是个佛教的信徒。虽然还不能说他是一个道教的信徒,但是他对于道教的工夫还是有一定的实行的。

(蒋维乔(1873—1958),中国近代著名教育家、哲学家、佛学家、养生家。)

[10] 见《意识与生命》讲稿(《梁漱溟全集》第七卷第1015页)。

[11] 蒋维乔的功法有侯汉初编注的《静坐气功》(四川科学技术出版社,1989年出版)。

梁先生对于三教的工夫都有亲身实践,也经常和朋友乃至高僧大德交流体会。他的这些实践对于他理解三教的教义都有不同程度的帮助。在日记里我们会看到很多记录。我目前还没有能力对此做一个研究。本文要指出的是梁先生是这些实践有它的价值。我尚不了解历史上的名儒和高僧是否有类似的修行记录保存下来。我只知道陆九渊的“剥落”工夫,也只是一种转述。梁先生修敬,给了我们一些实际的例子。我不想说他的修行一定就是正统的。它的价值在于反映了中国士人的修身传统。梁先生的佛教修行同样是重要的。由于佛教的僧团一直没有中断血脉,梁先生当然在日课方面还比不上寺庙里的和尚。他的修行记录使我们可以了解他如何通过做功课去理解佛教的教义。他在八大处的修行和读经联系得很紧密佛家思想和道家思想的区别,主要是读《大般若经》。他的日记里也时或出现一段抄录的经文,或许是他当日于此段有体会。以前我看重他修持的结果:他如何能够有凡人不能达到的境界,或者是他的那些自我检讨反映了多高的精神境界。现在我认为,如果从这个角度去认识他的修行过于狭隘。诚然,梁先生的境界是很高的。他的确做到了他标榜的,从而为我们景仰。但是他的境界的根基并不是高不可攀的,而是中庸的。梁先生的修行记录使我们了解到中国传统士人的生活。

士人的生活和体力劳动者的生活不一样。他们有时间和机会从静修的角度去理解自己信仰的宗教,接近自己所追求的境界。我是研究宗教的,所以喜欢把它当作宗教来看待。劳动者也有理解信仰的方式,更主要是靠仪式,也就是靠行为。梁先生修密宗也有仪式,是狭义的仪式。劳动者的行为是广义的仪式。士人主要靠的是思想。我们最近一百年以来逐渐把旧时代的宗教简化成各种理论。例如研究新儒家就偏重看各家的理论建构。刘述先先生曾经指出冯友兰的天地境界等说法是有个人的实践做背景的。冯友兰先生也许没有做到,但是他还是旧式文人的传统。梁先生的省身录告诉我们一个儒者是怎样生活的。他的佛教修行也告诉我们一个佛教徒是怎样生活的。社会上当然有假道学假和尚,但是每种宗教都有它的信徒的日常的修行做基础。五四运动以后,传统宗教受到知识阶层的批判。知识阶层从学校教育中接受的是新式教育。传统宗教在农村的劳动者当中还可以依靠传统的村社组织和传统的劳动方式;但是在城市里,在经过学校教育的劳动者当中就日益变成干巴巴的概念。梁先生的修行记录使我们可以了解一种宗教或信仰是如何在社会上生存的。梁先生的修行也有利用厚生的方面。他的静修和治疗失眠有关系。从他的日记里我们也可以看到传统修行的实际的效用。梁先生的修行告诉我们一种思想不是说给别人听的,不是统治别人的,是给自己用的,而且真的有实用。

(梁漱溟先生晚年出席活动照片,右1为赵朴初居士。)

当然,我又要说到梁先生的伟大之处。他没有宗教的偏见。不同宗教之间的隔阂是古往今来的大问题,现在的世界上的冲突的重要原因就是来自宗教之间的隔阂。梁先生是能够超越这些偏见的。他1956年在北戴河修养的日记里写到他在入静时如何体会儒家佛家道家的区别。他在因公出差期间白天忙于公务,晚间仍然静修。他不是一个不融于社会的宗教狂人。或许这种不同宗教之间的融合是中国文化的长处。那么,随着西化的遍及世界,我们应该更有意识地保存我们的宗教遗产,使我们能够避免其他宗教的弊病。梁先生的伟大之处在于他把三家的工夫融于一身。他这个佛教徒证实了孔子的话:我欲仁,斯仁至矣。

支付宝扫一扫

微信扫一扫

![[醉染正版] 周易相学入门 图文版李计忠周易占卜书籍中国哲学 周易相学入门易界名](https://guoxue.pro/uploads/allimg/20220710/1657432856538_4.jpg)