龙爱仁:传统文化与西方的希伯来文明同产生于“轴心时代”

编者按

2018年9月15日至16日,第三届生命与国学高峰论坛将在中国武汉召开,本届论坛的主题是“传统文化与轴心时代”。“轴心时代”是德国哲学家雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》一书中提出的重要观点。此观点认为,公元前800年至公元前200年是人类文明的“轴心时代”,是人类文明精神的重大突破时期,当时古代希腊、古代中国、古代印度等文明都产生了伟大的思想家,他们提出的思想原则塑造了不同文化传统,一直影响着人类的生活,并延续至今。围绕“轴心时代”话题研究和讨论的专家、学者众多,为了让社会各界人士更深入地了解轴心时代,把握论坛主旨,现将“轴心时代”相关文章辑录,发布在本平台,以飨读者。

作者简介:龙爱仁(Aaron ),男,英国伦敦人,浙江大学人文学院古典文献学博士后,浙江大学外籍教师。

【摘要】幸福是人类永恒的追求。中国的道家文化与西方的希伯来文明同产生于“轴心时代”,二者的幸福观颇有可比性。兹以《希伯来圣经》《老子》《庄子》为主要文本,探讨它们的幸福内涵。二者都肯定人能获得终极的幸福——即《希伯来圣经》所指出的弥赛亚时期的幸福与道家“道通合一”的境界所隐喻的幸福,但他们获得幸福的具体方式迥然不同。希伯来宗教中,世界在耶和华的绝对掌握下,人要注重现实性与群体性,在信仰的框架里追求幸福。在道家哲学中人活在一个循环的宇宙中,“求福”完全依赖个体的修为,精神性与个体性被格外重视。

关键词:轴心时期;老庄;《希伯来圣经》;幸福

本文旨在对道家与希伯来宗教的幸福观进行研究。道家思想与希伯来思想都形成于轴心时期。从思想形式的角度来看,《老子》与《庄子》所倡导的观念属于哲学(人文社会伦理)的范畴,而《希伯来圣经》所倡导的思想属于宗教的范畴。但无论是从思想内容的角度来说,还是从具体实践的角度来说,这二者的“幸福观”还是具有相当的可比性。

希伯来文明的“耶和华”与道家的“道”本体后来分别成为犹太教与道教思想的核心内容,由此孕育了东西方灿烂的文化。而希伯来观念与道家观念的差异也映射到人们具体的生活中,映射到人们的价值观与生活方式中,这直接导致了东西方幸福观的差异。人类生活在世间,追求同样的幸福。道家与希伯来的幸福观表面上看迥乎不同,但是观念深处又有相通之处。

东西方学者往往致力于本国学问思想的精勤,却忽视了与异域思想的会通。到目前为止,学界仍然缺乏对道家与希伯来“幸福观”问题的系统讨论与研究。本文试图对这二者作一个全面的比较研究,以期加深东西方文明异同的理解,同时对“幸福”这个人类的根本追求作出自己的探索。

一、道家的幸福观

(一)《老子》的幸福观

由古至今,幸福是哲人和神学家们热衷探讨的话题,并且为人们世世代代所追求。每个哲学和宗教流派都提出了各自不同的对理想人生的探求,但还未能得出全人类所认可的幸福定论或共识。在宗教信仰中,只有做到严格遵守诫命龙爱仁:传统文化与西方的希伯来文明同产生于“轴心时代”,把信仰所规定的伦理道德规范落实到日常行为准则中,才能实现宗教所允诺的幸福。而在道家哲学中,唯有修炼到“道通为一”和“天人合一”的境界,才能体悟道家所倡导的幸福。

古中国关于“幸福”的不同观念可谓异彩纷呈。虽然,类似西方意义的“幸福”这个词汇在中国出现得相当晚,但我们仍能在道家早期文献中找到与之相关的概念,比如“福”“禄”“寿”“喜”……德国汉学家鲍吾刚仅仅通过语言上的分析就发现,古代中国的“幸福”主要涉及三个方面,即宗教的、社会的、物质的。宗教领域主要包括对超自然元素的崇拜与追求,表现为“祈福”等一系列宗教活动。在字词中,“超自然元素是通过表示‘神’或‘灵’之范畴的符号(礻)体现出来”。一般从“礻”的字都与神的崇拜有关。透过“福”字中的“礻”符号,我们可以透视到原始人类将“幸福”与神相结合,表现为一种宗教的观点,并将“礻”这一符号保留在文字“福”中。其余的,社会领域的幸福是指人们彼此间的融洽相处带来的欢乐与幸福。“在人类社会中,我们找到的意义是‘快乐’。”而在物质领域,“幸福”主要表现为物质方面生活的富足。

先秦道家代表人物老子和庄子生活在春秋战国时期,为了脱离动乱、追求人生幸福,他们提出将“道”作为哲学最高范畴的思想本体。尽管《老子》和《庄子》里都没有提及“幸福”这一词,但这并不意味着《老子》没有提出其独一无二的“幸福观”。《老子》试图通过天地万物的根源和变化的革命性哲学理论来解释“幸福”的核心:“道”是世界的本体与根源,天地万物,瞬息万变,唯独道本体始终如一。《老子》是一部早期的无神论哲学作品,它用自然主义来解释“天”,这里的“天”,是无意志的天。这是说《老子》依据“道”构建其幸福观,否定此前将“天”作为“幸福”的标准。其实,老子的无神论幸福观并不是凭空而生,成书于春秋中叶的《诗经》和《尚书》已预示了无神论幸福理念的诞生。《诗经》和《尚书》里面的“天”高悬于上,监临人间。根据德行施与“天命”,而且接受天命的人要以自己的德行来匹配。如:

皇矣上帝,临下有赫。监观四方,求民之莫。(《诗经·大雅·文王之什·皇矣》)

天亦哀于四方民,其眷命用懋,王其疾敬德。(《尚书·召诰》)

“道”作为客观存在的力量,支配着世界,是不可改变的自然规律。然而,人一旦能够掌握这一自然规律,与“道”接轨,返璞归真就可达到幸福的境界。为了能够掌握自然规律,返璞归真,道家推崇“自我克制”“天人合一”和“无为而治”的幸福论。

《老子》七十五章载:“民之难治,以其上之有为,是以难治。”在道家的理想社会中,“圣人(即统治者)处无为之事,行不言之教”(《老子》十二章)。道家反对科层化的官僚制,因为它们与“道法自然”的哲学原理相矛盾。《老子》六十五章载:“民之难治,以其智多。故以智治国,国之贼;不以智治国,国之福。”道家认为,“有为”,即干预性的社会活动对幸福伤害最大。《老子》八十章所提到的“小国寡民”就概括了早期道家核心的社会政治理想,这是以“无为而治”为手段达到幸福理想的一个例证。

老子认为,一个完整的人包括物质层面的“形体”与精神层面的“心灵”。《老子》一书中,“众人”指被欲望与躯体束缚住的普通人,而“圣人”则指超越了这些束缚,进入一种更为高的生命状态的人。老子认为只有那些意识到“知足”“无欲”和“无为”的人才能够返璞归真,达到“圣人”幸福的境界。《老子》十九章进一步解释:“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者以为文不足。故令有所属:见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧”。正因为人们“有为”地办事才有忧虑。人一旦能够顺其自然,就能获得自由所带来的幸福。“吾所以有大患者,为吾有身”(《老子》十三章),即重视形体而不重视内在精神的人,将不会得到自由所带来的幸福。被欲望所束缚的“众人”只能得到随时相互转换福祸的不完整的、短暂的主观快乐感。而一旦人能超越欲望带来的限制,再通过形而上的“道”就能体会到幸福的真谛。老子解释:“祸莫大于不知足;咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣。”(《老子》四十六章)因此,老子认为自然之性才会带来肉体和精神幸福。

(二)《庄子》的幸福观

《庄子》哲学的核心直接承接着《老子》的“道”而来。他对老子的幸福论加以完善和阐释。《庄子》辩证地观察事物并深化老子对“矛盾统一”规律的认识。庄子认为,事物都具有“相同的物质基础——‘气’,也有相同的终极根源——‘道’,相对于‘道’或‘气’来说,只有形态之异,而没有本质区别”。在《庄子》看来,福祸相依,存在于一切变化着的实物之中,不能执其一端。而为了超越一切由对立矛盾所带来的肉体或精神上的限制,他提出了“道通为一”的幸福观。庄子认为“众人”不幸福的主要原因是因为他们过度看重生死,不愿意把它当做自然现象。自然规律是无法抗拒的。所以庄子在《齐物论》里提出所谓“道通为一”的观点。《庄子》认为超越事物的对立和矛盾才可以进入到“道通为一”的境界。既然自然规律是我们无法改变的,并且万物本质上只是天地间阴阳转化的运动道家是哲学吗,那么“众人”应该像“真人”一样“不知说生,不知恶死……翛然而往,翛然而来”(《庄子·大宗师》)。人生总是短暂的,庄子推崇“游于人间”,死亡是生命真正的归宿,是“真人”回归“大道”,而大道是永恒的。

庄子幸福观的核心是“忘我”,他认为一切束缚自由的或不能满足的欲望是获得幸福的障碍。《庄子·至乐》载:

夫天下之所尊者,富贵寿善也;所乐者,身安、厚味、美服、好色、音声也;所下者,贫贱夭恶也;所苦者,身不得安逸龙爱仁:传统文化与西方的希伯来文明同产生于“轴心时代”,口不得厚味,形不得美服,目不得好色,耳不得音声;若不得者,则大忧以惧。其为形也亦愚哉!

即为表面的形体劳累,追求永远无法满足的欲望是愚蠢的。满足肉体欲望的过程是痛苦的,也根本无法给身体安逸。因为事物没有本质上的差异,所以追求不同感官的满足是痛苦和徒劳的。它所带来的快乐是短暂的,根本不是真正意义上的幸福。而这样的形体上短暂的满足会让追求者错过真正的幸福。

《庄子》所倡导的人生哲学理念,并不容易践履。它靠的是一种艰苦的修养过程,也包含“虚静”“心斋”和“坐忘”才可以达到最高境界,即“忘我”。《庄子·人间世》载:

回曰:“敢问心斋。”仲尼曰:“若一志,无听之以耳,而听之以心;无听之以心,而听之以气。听止于耳,心止于符。气也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也。”

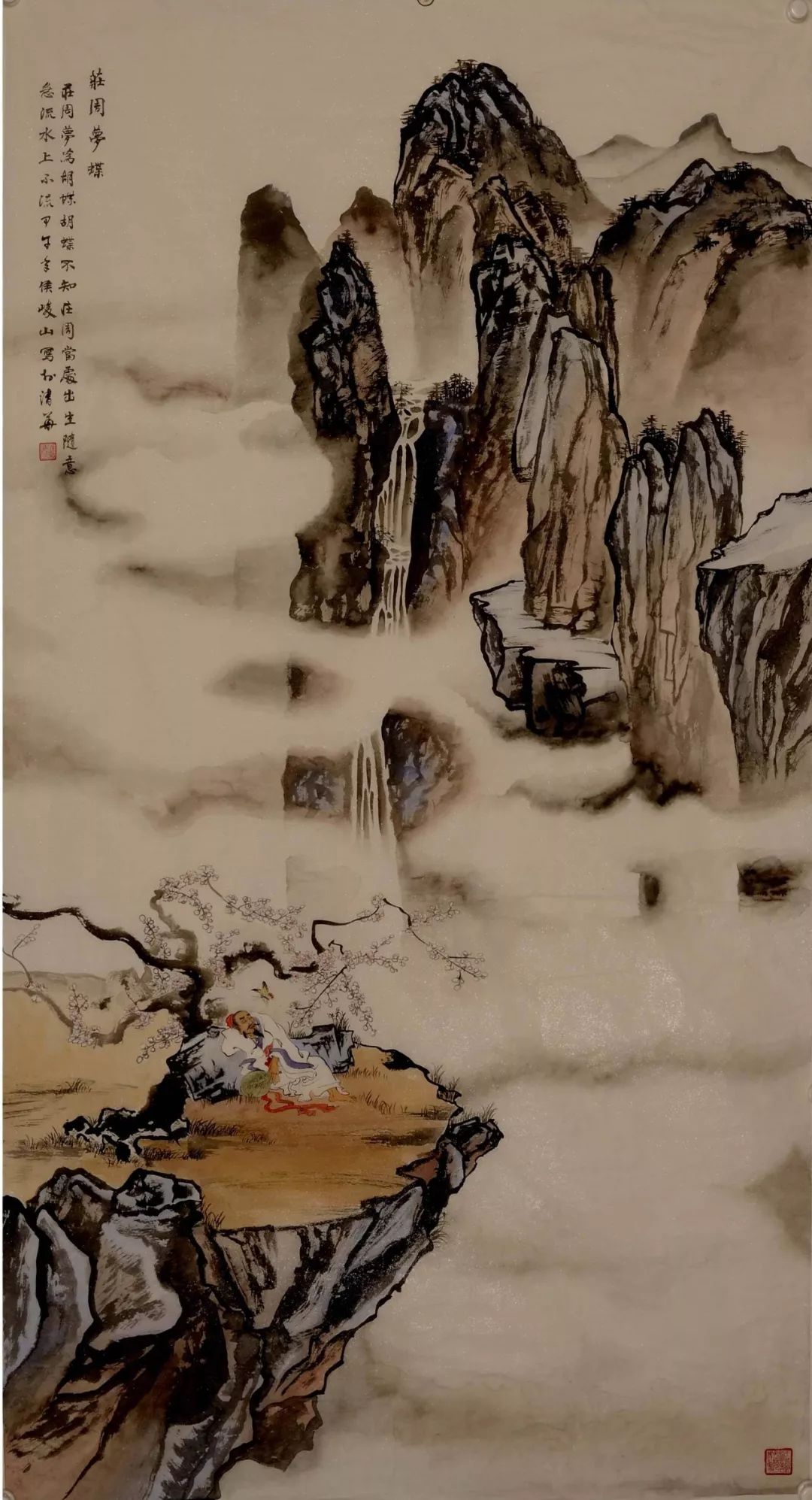

除了“心斋”外,庄子还认为可以通过“坐忘”彻底忘掉所有的想法和自身的存在,与道合一,以达到最为幸福的境界。《庄子·大宗师》载:

颜回曰:“回益矣。”仲尼曰:“何谓也?”曰:“回忘仁义矣。”曰:“可矣,犹未也。”

他日,复见,曰:“回益矣。”曰:“何谓也?”曰:“回忘礼乐矣。”曰:“可矣,犹未也。”

他日,复见,曰:“回益矣。”曰:“何谓也?”曰:“回坐忘矣。”

仲尼蹴然曰:“何谓坐忘?”

颜回曰:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。”

颜回给仲尼讲他哲学境界日益发展的过程,达到“坐忘”的最佳境界。

就像《老子》所刻画的理想“小国寡民”一样,《庄子》描绘的是一种理想的人和动物平等的集体共存。人不扮演任何社会角色,也根本没有什么社会责任。它也没有具体时期,即我们不知道是否指过去、现在还是将来的事实。《庄子·马蹄》载:

“故至德之世……万物群生,连属其乡;禽兽成群,草木遂长。是故禽兽可系羁而游,乌鹊之巢可攀援而窥。夫至德之世,同与禽兽居,族与万物并,恶乎知君子小人哉!”

“对道家来说,这样一个共同体内的成员正行走在成为‘真人’的道路上,解除了人类的所有牵挂,只是因为他们是‘前人类’的存在。换句话说,他们还未品尝知识之果。《庄子》一书里也是如此,恰是这种知识的缺乏给了他们超自然的能力。不过这力量只能从无法伪造的自然中获取,他们之所以能完全分享这种力量,是因为他们并没有将自己隔绝于自然。”即《庄子》认为通过“心斋坐忘”,人在观念上才能够超越自然变化和矛盾。《庄子》所刻画的理想国般的生活,都是纯粹个人主义的环境,这种共同体内的成员并没有形成对生命的控制或管理。理想国里的人构成了可提供给每个人肉体和精神上的自由,每一个人都靠返璞归真获得自我的幸福。

希伯来圣经

二、初期犹太教的幸福观——以《希伯来圣经》为中心

在《希伯来圣经》之中,作为神圣本体的耶和华先天地万物而存在——他是世界的创造者,也是价值的赋予者;他是律法的来源,也是律法的归宿。上帝选择了希伯来人作为“选民”,这种“选择”以“立约”的形式展开,“契约”的形式本身意味着神与“选民”的关系是一种“人格化”的关系。具体来说,这种关系被一种带有群体性、排外性的善恶报应逻辑支配。群体性、排外性与善恶报应者三点直接影响着希伯来人的幸福观。

希伯来文一词“至福”或以经常以Asher“有福”来代表。在《希伯来圣经》中常常提到“迈向幸福的第一步,就是我们所跨出的这一步本身。这种关联可能不只是一种巧合,或者说并非只是一种双关语。许多词典编纂者相信‘Asher’源自词根‘sr’(在乌加列语和阿拉伯语中写为‘tr’),意为‘去’,‘马上走’,或前进。”譬如,《诗篇》119章1—2节在:“行为完全,遵行耶和华律法的,这人便为有福。遵守他的法度,一心寻求他的,这人便为有福。”尽管如此,在《圣经》的很多章节里,我们找不到“幸福”一词的具体论述,但是歌唱、赞美上帝、宴会、跳舞、跳跃、拍手和演奏乐器等在内的活动,可理解为一种幸福的场景,就不妨碍我们去研究它,以达到对希伯来幸福观更为全面的认识。

在《希伯来圣经》耶和华处于一种绝对“本体”的地位,并不意味着他没有人格属性。在整个经书的不同章节里,我们可以看到上帝被描绘成“喜悦”的主宰。如下有几个例证:

因为耶和华必再喜悦你,降福与你,像从前喜悦你列祖一样。(《申命记30:9》)

耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。(《诗篇147:11》)

愿耶和华的荣耀存到永远。愿耶和华喜悦自己所造的。(《诗篇104:31》)

就像上帝对他所创造的圣民而“喜悦”,同样崇拜他的人也为他而“欢喜”。如《诗篇104:33—34》载:

“我要一生向耶和华唱诗。我还活的时候,要向我神歌颂。愿他以我的默念为甘甜。我要因耶和华欢喜。”

希伯来人不仅直接对上帝充满喜悦和赞美,同样是因为万事万物,都离不开上帝的创造和监督,这就导致希伯来人把生活当中的“幸福”直接与耶和华相联系。《诗篇113:33—34》载:

“耶和华超乎万民之上。他的荣耀高过诸天。谁像耶和华我们的神呢。他坐在至高之处,……他使不能生育的妇人安居家中,为多子的乐母。你们要赞美耶和华。”

在《圣经》里,每一个故事和情节都以耶和华和神圣法律为框架,以伦理道德为标准。就像《传道书11:9》所载:

少年人哪,你在幼年时当快乐。在幼年的日子,使你的心欢畅,行你心所愿行的,看你眼所爱看的,却要知道,为这一切的事,神必审问你。

另外,《传道书5:18—19》载:

神赐人赀财丰富,使他能以吃用,能取自己的份,在他劳碌中喜。他不多思念自己一生的年日。因为神应他的心使他喜乐。

耶和华喜悦地创造人类,而且其圣民的幸福,哪怕是我们所谓的纯粹自然现象,如生育的妇人所带来的喜悦都是属于上帝的。另外,如上文所提到的,神与圣民的人格化关系由一种群体性、排外性、善恶报应逻辑组成。希伯来人对社会有重大责任,特别是施舍穷人。《圣经》说只有遵循耶和华的律法才带来幸福的。像《箴言》“怜悯贫穷的道家是哲学吗,这人有福”。

《以赛亚书65:18—22》认为圣民只有有固定住宅、常有一顿美餐和一杯酒,才是真正的繁荣和快乐。《以赛亚书》载:

你们当因我所造的永远欢喜快乐。因我造耶路撒冷为人所喜,造其中的居民为人所乐……他们要建造房屋,自己居住。栽种葡萄园,吃其中的果子。他们建造的,别人不得住。他们栽种的,别人不得吃。因为我民的日子必像树木的日子。我选民亲手劳碌得来的必长久享用。

幸福包括农作与集体生活。因为只有照料多年葡萄园才结果,所以《以赛亚书》中常有“栽种葡萄园”这种意象,用来指出定居生活的永久性对幸福的重要性。《以赛亚书》警告,如果希伯来人叛逆耶和华,不遵守其律法,就会带来各种灾难,包括住宅和葡萄园的毁灭。《以赛亚书24:5—11》载:

地被其上的居民污秽。因为他们犯了律法,废了律例,背了永约……新酒悲哀,葡萄树衰残,心中欢乐的道家是哲学吗,俱都叹息……人必不得饮酒唱歌。喝浓酒的,必以为苦。荒凉的城拆毁了。各家关门闭户,使人都不得进去。在街上因酒有悲欢的声音。一切喜乐变为昏暗。地上的欢乐归于无有。

解释,缺少酒,没法缓解一时的痛苦,并不是最主要的损失。最大的损失是失去了葡萄丰收及它所代表的集体可持续性生活所带来的持久的幸福感。“圣民”作为一个集体概念,在集体成员当中,哪怕只是一个人的不幸福也会影响到整个“圣民”的幸福。何西阿先知甚至把他不幸福的婚姻和整个希伯来人民的状况类比。当初他和他妻子歌篾的婚姻是纯洁的,可是后来“她变成一个一文不值的放荡女人”,从而破坏了他们婚姻的幸福感。何西阿把自己的不愉快比喻成耶和华对整个希伯来人的不满。希伯来成员的不幸福不仅影响到个人和社区,同时也影响到整个圣民和耶和华的关系。一个妻子的不忠,也就是希伯来人的不忠。一个人的过错是整个民族的罪恶的一部分。

进而,《希伯来圣经》里,除了上述所介绍的,遵守耶和华法律所带来的集体性现实世界的世俗般短暂幸福之外,永久或者绝对之幸福只能到弥赛亚时期才能够实现。《以赛亚书65》载:

豺狼必与羊羔同食,狮子必吃草与牛一样。尘土必作蛇的食物。在我圣山的遍处,这一切都不伤人不害物,这是耶和华说的。

即《圣经》的“末世论”概念就含蓄地意味着除非疾病、残疾、干旱等任何形式之痛苦和暴力被彻底消灭,不然真正可持续的幸福是不可实现的。就像上述所说,一旦希伯来团体中,哪怕是一个成员有所缺陷,无论是生理的还是精神的,就等于最完美的幸福境界尚未达到。从上述可知,到了弥赛亚时期整个宇宙,包括大地人类与动物在内,都将获得新生,达到完美的幸福。

E.解释耶和华赐予快乐和喜悦,直到弥赛亚时期,从来不是以一种综合性或整体性的方式,欢乐都是短暂的,没有持续不变的幸福。譬如,《耶利米书31:13》载:

年少的,年老的,也必一同欢乐。因为我要使他们的悲哀变为欢喜,并要安慰他们,使他们的愁烦转为快乐。

而且这种欢乐和喜悦的短暂,取决于希伯来文明开创性地割断了和循环时间的联系,开启了“线性直进历史观”,一个开始于创世,朝着“时间的终结”方向不断前行的时间。由于认识到未来无法知晓,因而现在的选择和行为就对未来产生影响,历史正在被创造,使得希伯来人率先成为生活在当下的民族,不同年代的希伯来人只有经历当下生活中的不同坎坷才能达到历史的终结,以达到最完满的幸福。那时希伯来人即将“歌唱来到锡安。永乐必归到他们的头上,他们必得着欢喜快乐,忧愁叹息尽都逃避。”(《以赛亚书35:10》)

综上所述:耶和华与群体圣民的关系是以遵循法律与否所引起的善恶报应为特征。就像神为其创造而喜悦,崇拜他的人同样得为其创造而欢喜。《希伯来圣经》对“喜悦”或“幸福”有其严格的定义。获得真正快乐和幸福的唯一途径就是通过人与神的交流,即如果人遵循神的意图,就可以获得现实生活的幸福。其意图通常是与践行社会道德有关,如布施活动等。《以赛亚书》甚至认为只有圣民集体性遵守法律、有固定住宅、农作、葡萄丰收以及在家庭常有一顿美餐和一杯酒等达到一些精神与物质上的满足,才能获得真正的幸福。神作为祸福的掌握者通常把赏罚,如降雨、葡萄丰收、多子、安居乐业家庭的兴衰等,给予整个家庭或社会的集体团体。但《希伯来圣经》还是认为,最终到弥赛亚时期这些相对的短暂集体性幸福模式将被更完满的永恒之幸福所替代。

三、道家与希伯来幸福论的对比

对古希伯来人而言,幸福生活有其神圣的框架。个人并没有独立于群体的幸福园地。即,个人的幸福一定程度上也依赖于他人。古希伯来文明并不一定把苦难视为人生的常态,希伯来人把人世的快乐或幸福和耶和华联系起来。只有当希伯来人遵从耶和华的意图时,上帝才满足幸福的一切愿望。因为这种关系是处在发展之中的,耶和华不断地介入人类活动来创造历史。所以要等到永恒的弥赛亚时期,短暂之快乐和喜悦才会被永恒之幸福所替代。希伯来人对弥赛亚的渴望与上述所说关于,即幸福与“迈向幸福”或说“前进”的词语紧密联系在一起,就含蓄地说明这个道理。“穿越时间的移动,穿越空间的移动,这种作为人性展现模式的移动,是出埃及叙事的核心隐喻:一群人遵循着摩西的带领和上帝的律法而走向集体的拯救,在这个过程中,一个民族形成了。埃及的奴役被抛在后面,充满幸福的上帝应许之地就在天边,已经能够望见,这是一块和平、安宁、富足的土地,是流奶与蜜之地。”即,在希伯来世界里,为了获得“永乐”的境界,人是无法脱离现实世俗生活的,耶和华所规定的律法是靠一个入世的精神来完成的。耶和华所应许的回报是在一个被改造和完善之后的幸福的世界。

道家的幸福追求与《希伯来圣经》的幸福观有其本质不同。虽然和希伯来的一样,它否定享乐主义,并且推出关于“幸福境界”的严格的哲学框架。就像我们理解希伯来的幸福论为入世性的一样,在同样程度上我们可以把老庄的幸福论理解为出世的。在老庄学说里,时间是循环的,在道本体面前没有高低或过去未来之分。道家学说不像希伯来幸福观念有那样坚定的使命感,即达到历史的终结——弥赛亚时期永久的幸福境界。因为道家把时间看成是循环性的,所以其幸福追求是“效法天地”的自然观,用来替代传统的听从“天”的意志观。“无神论”的道家哲学所探求的“道”是人可以触及到的,可与之为一的,即所谓的“道通为一”。而在“一神论”的希伯来宗教中,“耶和华”具有绝对的权威,甚至可以违背自然规律而创造奇迹,而人只能服从。但在道家哲学中,人只有顺应自然规律,与“道本体”同一,才能得到永恒之幸福。所以,在一定程度上道家是反对历史发展之学说的,其幸福境界就是“想建立小规模统治,并让其尽可能地简朴、接近世界本初状态”。

希伯来幸福论更注重社会的集体发展,它所有的思考都落实在以圣民为集体存在与耶和华之关系的框架之内,缺一不可。《希伯来圣经》把个体视作为人类整体的一部分,并相信个人的幸福与众人和耶和华所交织在一起的幸福密不可分。而道家则认为人不需要扮演任何社会角色,也根本没有什么社会责任。为了解除人类的所有牵挂,道家推崇个人也可以修炼,可以“道通为一”进而获得最高级别的、绝对的幸福。另外,道家认为通过政治上的“小国寡民”和“无为而治”,个人修养上的“自我克制”和“心斋坐忘”达到天人关系的和睦,人才能够在观念上超越一切矛盾,建造理想国般的诗意生活。道家认为人只有超越了感官满足之欲望,在绝对自由和无牵无挂的环境下,才能在心灵上得永久之幸福。这就是《庄子·逍遥游》所推崇的“无待”来达到的“至人无己,神人无功,圣人无名”的境界。

然而,在希伯来幸福论中,人的自我边界的抹杀,与众人无牵挂或被隔离的人可理解为不幸、悲惨的状态。在整个《希伯来圣经》中与众人隔离,独自隐居或隐姓埋名不成为一种追求。相反地,冥想、礼拜甚至禁欲主义都是与希伯来团体集体分不开的活动。《诗篇·42》中的诗人说:

我的心渴想神,就是永生神。我几时得朝见神呢。我昼夜以眼泪当饮食。人不住地对我说,你的神在那里呢。我从前与众人同往,用欢呼称赞的声音,领他们到神的殿里,大家守节。我追想这些事,我的心极其悲伤。

希伯来人被困在异国时最渴望的是集体的礼拜。虽然如此,在《以西结书》中,我们发现希伯来个人主义的萌芽。

到未来完满可持续性的“幸福”时期,虽然说希伯来宗教进入了一个更为个人主义的时期,但正如上述解释,希伯来人的“幸福”还是与耶和华直接联系。《以赛亚书》肯定了在未来弥赛亚时期,虽然代际报应被个人报应所代替,幸福还是包括拥有自己的土地,建立自己的房子并住在这个房子里,耕耘周围的土地,在家中生活,即一种集体幸福境界,并且在弥赛亚的幸福时期,疾病、残疾和干旱等任何形式之痛苦和暴力被彻底消灭。

综上所述,《希伯来圣经》《老子》和《庄子》都提出人有机会得到永恒幸福的观点。在道家哲学中获得幸福的条件是修炼到“道通为一”的境界,而在希伯来信仰中,获得“幸福”的条件则是把宗教规定的伦理道德规范贯彻落实到现实生活的方方面面。作为“一神宗教”,希伯来文明认为只有耶和华才拥有赐予幸福的最终决定权,这不是个人修为能够达到的。而道家哲学则认为,通过修行,人有可能超越肉体与精神的束缚达到纯粹的自由。幸福与否的主动权掌握在人自己的手中。相比之下,道家的幸福观更平和、淡泊;而希伯来幸福观则包含了一些享乐成分,以至要向外征服以求快乐。希伯来宗教重视个体,但不过分强调个人价值,个体属于整个希伯来群体,对整个家族、对整个希伯来群体、对上帝有责任和义务。在这两种不同的观念的影响下,东方与西方走上了两条不同的发展道路。今天我们重新反思这种差异,无疑对人类追求幸福大有裨益。

声明:“东方生命研究院”为东方生命研究院微信专属公众平台,旨在传播健康,传承文明。

凡本平台首发及经作者授权但非首发的所有作品,版权归作者本人所有。网络转载请注明作者、出处并保持完整,纸媒转载请经本网或作者本人书面授权。

支付宝扫一扫

微信扫一扫